| Q:産業廃棄物処分業者は、処理前の産業廃棄物だけでなく有価物となった処理後物にも保管基準が適用される? A:処理後物が有価物である場合、保管基準は適用されない。 |

産業廃棄物処分業者の敷地にあるものは全て廃棄物であることには変わりないのでは?

産業廃棄物処分業者に持ち込まれるものは、もちろんその大半が産業廃棄物です。

産業廃棄物を保管するには、「保管基準」が適用されます。まずは、その条文を確認しましょう。

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

廃棄物処理法施行令第6条

法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 略

二 産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。

イ 第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によること。

ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

(1) 第3条第1号リの規定の例によること。

(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

(3) 保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

廃棄物処理法施行令第3条

法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の基準は、次のとおりとする。

一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。

イ ~ チ 略

リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

(イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

(ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

(ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(ハ) その他必要な措置

(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

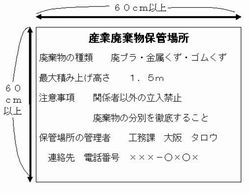

産業廃棄物を処分する場合、その処理前の産業廃棄物については、廃棄物処理法上の保管基準がかかります。この保管基準では、保管の方法や保管期間、掲示板の設置など定められています。

処分業者では、この処理前物である産業廃棄物を適正に処分することにより、処理後に製品(有価物)として再生されるケースも少なくありません。例えば、処理後物が固形燃料やRC(再生骨材)、再生プラスチック製品などがその代表例です。

一方、焼却や中和といった処分方法によっては、処理後のものが依然として産業廃棄物に該当する場合があります。

廃棄物処理法では、あくまで「廃棄物」を規制対象する法律です。そのため、処理後のものが有価物として再生された場合には、法律上の「保管基準」の適用対象外と考えるのが適当です。

それでは、処理後物のものであってもなお「産業廃棄物」となるものについては、「保管基準」が適用されるのでしょうか。

この点については、平成22年の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会、廃棄物処理制度専門委員会で次のように議論されています。

(イ) 処理基準の適正化

平成22年1月15日 廃棄物処理制度専門委員会報告書

産業廃棄物の処分に当たっての保管に関しては、保管基準として、保管の方法、保管期間、保管数量に関する基準が定められている。一方、中間処理(自ら処理も含む。)後の産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物)に関しては、これらの保管基準のうち保管の方法に関する基準しか定められていないため、過剰保管等による生活環境保全上の支障等を防止するためには保管期間、保管数量に関する基準も定めて適用させる必要があるとも考えられる。

しかし、中間処理後の産業廃棄物について遵守すべき保管期間、保管数量に関しては、当該廃棄物のその後の処理の方法を考慮して検討する必要があるほか、適正なリサイクルを行うために必要な保管を阻害しないよう配慮することも必要であるので、保管期間、保管数量に関する基準の適用については引き続き検討を進めることが適当である。

なお、(4)②(ア)に記している保管基準違反の保管に対する措置命令については、中間処理後の産業廃棄物に関しても同様に措置することが適当である。

中間処理後の廃棄物には、保管基準が適用されるものの、その保管数量については法律上、明確な定めがありません。これは、処理方法や処理後物の性状によって排出される処理後物が変化することや、量を規制する根拠が難しいためと考えられます。

基本的には、適正なリサイクルの妨げとならないようにするべきですが、過剰な保管や飛散・流出、地下浸透などにより生活環境に影響を及ぼす恐れのある場合は、厳正に対処すべきと考えます。

なお、自治体によっては運用上の判断として、購入先に中間処理後の製品が引き渡された段階で初めて有価物とみなす場合があります。 そのため、処分場内に保管している中間処理後の製品であっても、廃棄物と同様の保管基準を適用して指導されるケースも見受けられます。

このように、自治体によって運用方針が異なることから、事業者においては、所在する自治体の考え方や指導基準を事前に確認しておくことが重要です。