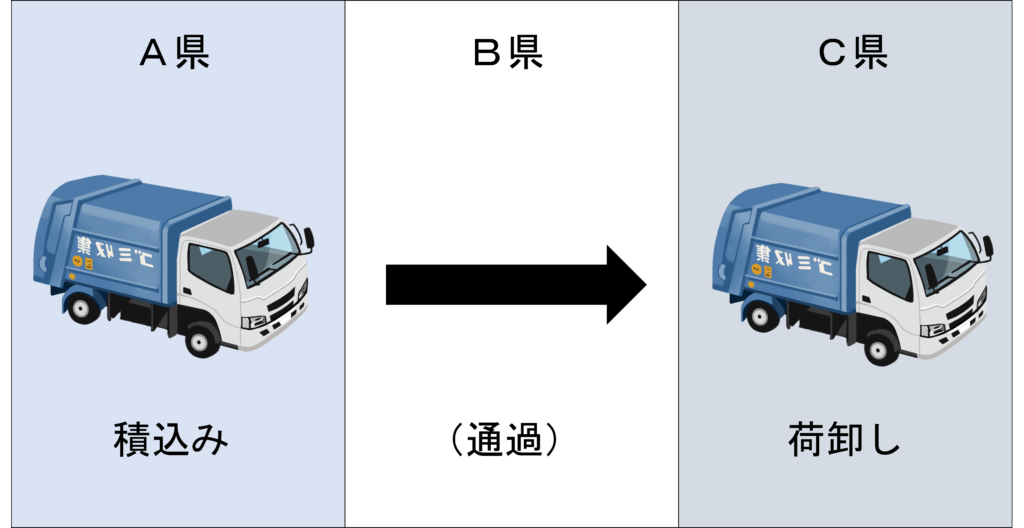

| Q:排出場所のA県からB県を通過して処分場所のC県に産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業者はA県、B県、C県の許可を取得する必要がある? A:✕ 産業廃棄物の積卸しを行うA県、C県は許可が必要だが、通過するB県は不要 |

今回のクイズは、廃棄物処理法の実務に精通している方にとっては、比較的やさしい問題だったかもしれません。

しかし、実務にあまり詳しくない方にとっては、産業廃棄物収集運搬業の許可に関する条文を理解するうえで、非常に重要な内容だったのではないでしょうか。

今回のクイズを図示すると以下のようになります。

排出事業者がA県に所在しており、処分先であるC県に到達するにはB県を通過する必要があるような状況です。

北海道ではあり得ない運搬工程ですが、本州では近隣府県が隣接しているため無きにしも非ずではないでしょうか。

通過する自治体も産業廃棄物を運搬していることには変わりないのに産業廃棄物収集運搬業の許可が不要なことなんてあるの?

それでは、いつもどおり関連する条文を確認しましょう。

(産業廃棄物処理業)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

まずは、基本的なこととして「産業廃棄物の収集又は運搬」を「業として」行う者は、「業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可」が必要となります。

ここで重要なのは、「業を行う区域」という行為の範囲です。カッコ書きにあるとおり運搬のみを行う場合は、積込みや荷卸しを行う区域に限っており、運搬課程における開始地点と終了地点を管轄する行政機関の許可が必要となります。

よって、単に通過するだけの自治体では、産業廃棄物の収集、積込み、荷卸し、保管、積替えといった「業を行う」行為は一切行われません。したがって、その自治体は許可の管轄範囲外となります 。

廃棄物処理法に詳しい方であれば、ここでこのような疑問を持たれるかもしれません。

条文の「都道府県知事」には都道府県だけでなく政令市が含まれるから、都道府県の許可を取得しても政令市に運搬する場合は都道府県知事と政令市長のどちらも許可が必要?

たしかに、過去、ある都道府県知事の許可を持っていても、その都道府県内の政令市への産業廃棄物の積込みと荷卸しを行うには都道府県知事の許可に加えて政令市長の許可が必要でした。

しかし、2011年(平成23年)の法改正により都道府県知事の許可を取得すれば、政令市の有無に関係なく許可を受けた都道府県内の市町村をどこでも運搬できるようになりました。ただし、政令市が許可権限を失ったわけではないため、政令市のみで積卸しをする場合は、政令市の許可を受けることもできます。実際は、営業エリアが狭くなるだけなので政令市のみの許可を取得している事業者は限られています。

ここまでは単なる運搬行為のみを解説してきましたが、産業廃棄物収集運搬業には積替保管という許可があります。

積替保管については、事業を行う土地を管轄する都道府県もしくは政令市の許可が必要となります。

よって、県内全域で運搬を行う予定で政令市に積替保管施設を設ける場合、管轄の都道府県と政令市両方の許可が必要となるケースがあります。

今回のおさらいを以下にまとめます。

・通過する都道府県・政令市の許可は不要

・積卸しを行う管轄の都道府県の許可が必要

・積替保管を行う場合は、当該地を管轄する都道府県もしくは政令市の許可が必要