| Q:一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、一般廃棄物処理施設など一般廃棄物関係の許可は、全て市町村長に権限がある? A:違います。一般廃棄物処理施設の許可権者は、都道府県知事である。 |

家庭ごみは市町村の責任で処理するって習ったはずだけど?

廃棄物処理法において、一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されております。その代表例として、みなさんが日常的に出されている家庭ごみがあります。家庭ごみについては、市区町村が責任を持って処理する必要があります。その根拠は以下条文に規定されています。

(市町村の処理等)

廃棄物処理法第6条の2

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

よって、一般廃棄物の処理や許可に関することは、すべて市町村の権限であると思われがちですが、実際はどうでしょうか。条文を確認しましょう。

(一般廃棄物処理業)

廃棄物処理法第7条

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

いわゆる営業許可である一般廃棄物処理業の許可は、市町村長に許可権限があることがわかりました。

続いて一般廃棄物の処理施設についてはどうでしょうか。

(一般廃棄物処理施設の許可)

廃棄物処理法第8条

一般廃棄物処理施設を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

条文のとおり、営業許可に対して、施設許可は「都道府県知事の許可」とされています。

したがって、一般廃棄物処理業の許可は市町村長が、一般廃棄物所施設の許可は都道府県知事がそれぞれ権限を有しています。このように、一般廃棄物関係に関する許可と言っても、すべてが市町村の権限ということではないことがわかります。

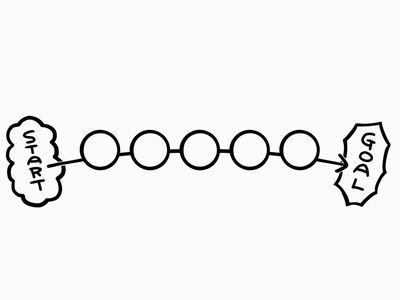

改めて、許可権限を以下にまとめます。

・一般廃棄物収集運搬業許可 → 市町村

・一般廃棄物処分許可 → 市町村

・一般廃棄物処理施設設置許可 → 都道府県

一般廃棄物処理施設についてさらに深堀りしていきます。

その前に、産業廃棄物処理施設の許可施設は、「処理する産業廃棄物の種類」、「産業廃棄物の処理方法」、「施設の処理能力」であることは以前のブログで解説したところです。

2024年1月21日付 「産業廃棄物処理施設を設置する際は、必ず許可を取得する必要がある?」

それでは、一般廃棄物はどのような施設が対象となっているのでしょうか。

(一般廃棄物処理施設)

廃棄物処理法施行令第5条

法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所とする。

産業廃棄物処理施設よりシンプルな条文であることがわかりますでしょうか。

一般廃棄物処理施設は、施設の能力が5t以上であれば、許可が必要となります。(焼却施設を除く。)よって、産業廃棄物処理施設のように、「処理方法」や「廃棄物の種類」で許可が不要となることはありません。

このように、一般廃棄物と産業廃棄物では許可制度が一部異なるため、十分な注意が必要です。