| Q:産業廃棄物収集運搬業者が車両に表示する許可番号は、行政から与えられた許可番号の全ての数字(11桁)を記載する必要がある? A:✕ 許可番号の下6桁のみです。 |

「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら、許可番号等を車体へ表示しないといけない。」というのは、基本的なことなので覚えている方も多いと思います。

しかし、車体に表示する許可番号の数字について詳しく確認することはあまりないのではないでしょうか。

与えられた許可番号の数字には全て意味があるはずなのに一部だけの記載でいいの?

もちろん、許可番号の数字全てに意味があります。

許可番号の解説は記事の後半部分で触れますので、まずは処理基準がどうなっているのか条文を確認しましょう。

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

第7条の2の2

令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。

一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称

(中略)

三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨①、氏名又は名称②及び許可番号③(下6けたに限る。)

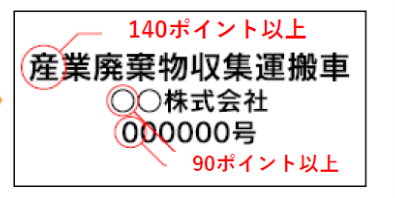

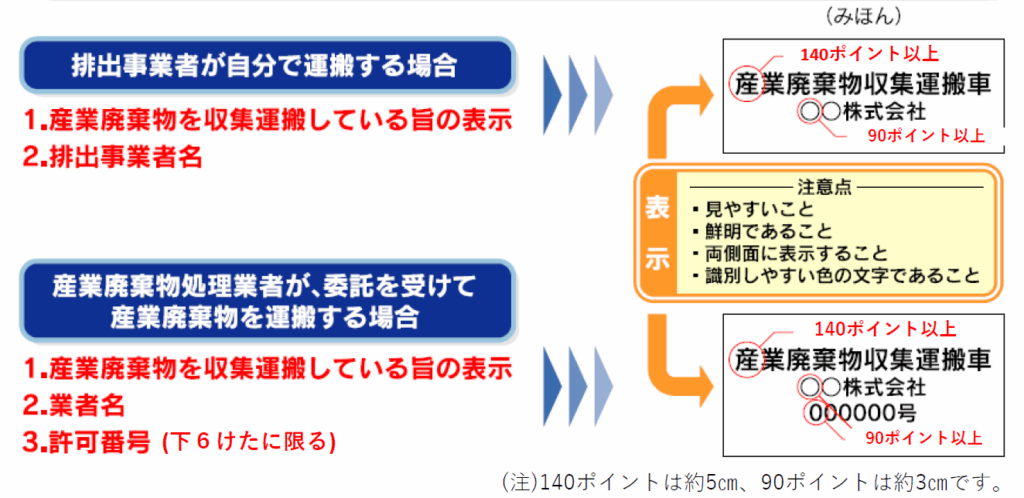

処理基準では、産業廃棄物収集運搬業者は以下の3点を車体の両側に表示する必要があります。

①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨

②氏名又は名称

③許可番号(下6けたに限る。)

記載内容のうち許可番号のみカッコ書きがあり、「下6けたに限る。」との記載があるため、許可番号全てを記載する必要はありません。

以前のクイズで出題しましたが、第1号にあるとおり事業者自ら運搬する際も表示が必要となります。

2025年3月21日付「産業廃棄物を運搬する際、車両に必要事項を表示する義務があるのは許可業者のみ?」

車体の表示については、環境省のパンフレット(産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務)で以下のとおりわかりやすく図示しています。

それでは、許可番号がそれぞれどういう意味を持っているのか確認しましょう。

環境省の通知では、許可番号の付与方法を以下のとおり定めています。

2.許可番号の内容

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等取扱要領について(通知)

(1)業の許可

業の許可の際に、許可証に付す番号(以下「許可番号」という。)の内容は、以下のとおりとする。

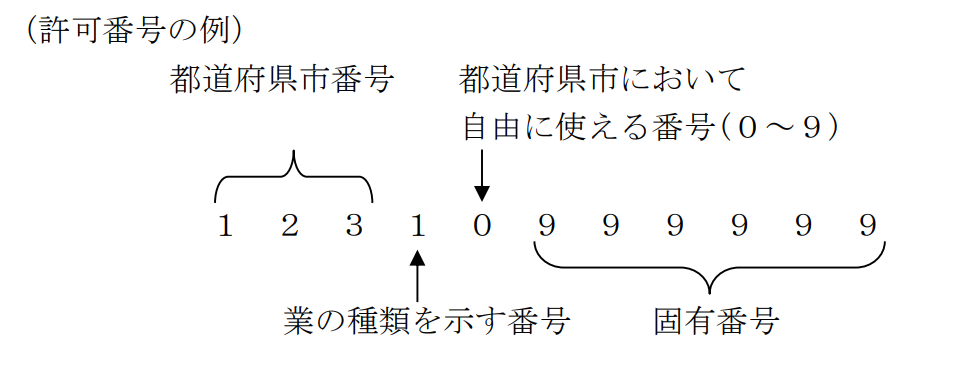

① 許可番号は、11桁の数字で構成するものとする。

② 許可番号の構成は次のとおりとする。

・1~3桁目

別紙1に掲げる都道府県及び法第24条の2第1項で規定する政令で定める市

(以下「都道府県市」という。)の固有番号(以下「都道府県市番号」という。)。

・4桁目

③で示す業の種類を示す番号

・5桁目

都道府県市において、許可業者の分類等に自由に使える番号

・6~11桁目

許可業者に付与する全国統一の番号(以下「固有番号」という。)

上記説明のとおり、許可番号は11桁で構成され、そのうち下6桁である6~11桁目が許可業者に与えられる固有番号になります。許可番号の前半部分は、都道府県市番号や業種類の番号であるため、許可業者それぞれに個別に与えられる数字ではありません。

「許可番号を全て記載する」という基準にしているとどういう弊害があるかというと、例えば複数の都道府県で許可を持っている事業者は、都道府県によって前半部分の数字が異なるため、全部の許可番号を記載しないといけないことになります。

狭い車体の側面に全てを記載するのは現実的ではありません。よって、全国共通で許可業者が特定できる下6桁の固有番号を記載すればいいということになっています。

もし、産廃を運搬中に役所の検問があり、職員から車体への表示に対して、「全ての許可番号を表示していないなんて違法だ!」という指導があればそれは間違いです。

許可番号の詳しい解説については、当事務所のブログで解説しておりますので、よろしければご確認ください。

2023年8月21日付「【必見】産業廃棄物収集運搬業の許可番号の秘密を解説!」