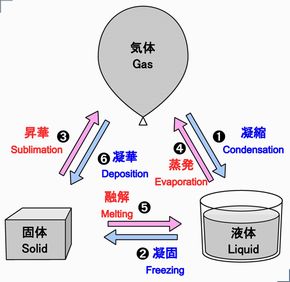

| Q:「廃棄物」の定義は、ごみ等の汚物または不要物であって固形状、液状、気体状のものである? A:✕、「気体状のもの」は廃棄物処理法では、「廃棄物」として定義されていません。 |

廃棄物処理法を排出する上で、「廃棄物」の定義は非常に重要です。

そもそも、「廃棄物」に該当しない場合、廃棄物処理法の適用はありません。(有害使用済機器を除く。)

それでは、法律で「廃棄物」の定義はどこに記載があるのでしょうか。

(定義)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

定義の後半部分に「固形状又は液状のものをいう。」と記載があるため、廃棄物に「気体状のもの」は入らないということになります。

また、カッコ書きにもある「放射性物質及びこれによって汚染された物」も廃棄物処理法の範疇ではありません。

それでは、「気体状のもの」は何で規制されているかというと以下法律で規制されています。

・工場から排出されるNOx、SOx、揮発性有機物、有害物質、自動車排ガスなど → 大気汚染防止法

・フロンガス → フロン排出抑制法

・放射能廃棄物 → 放射性物質汚染対処特措法

クイズの前半部分である「ごみ等の汚物または不要物」は、特に間違いはありません。

また、「廃棄物」の例示として、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物をあげています。

この条文の次項以降に「一般廃棄物」や「産業廃棄物」の定義が記載されています。

ただし、この条文に「廃棄物」の該当性を判断する基準などはまったく記載がありません。

それでは、どのように廃棄物の該当性を判断するかというと、過去の環境省通知の「総合判断説」と廃棄物該当性の判断が争点になった「おから事件」という最高裁の判例を基に判断しています。

廃棄物該当性については、以下5つの指標で総合的に判断することとなっています。

・物の性状

・排出の状況

・通常の取扱い形態

・取引価値の有無

・占有者の意思

これらを総合的に勘案して、不要物が廃棄物かどうかを判断します。

「おから事件」について詳しく知りたい方は私の以下ブログを参照ください。